Коэффициент сезонности — это показатель, который помогает понять, как спрос на товар или услугу меняется в зависимости от времени года, месяца или даже недели. Он показывает, когда продажи растут, а когда падают, и позволяет заранее к этому подготовиться.

Сезонность есть почти в каждом бизнесе. Летом взлетают продажи кондиционеров и мороженого, зимой — обогревателей и подарков. Весной растёт спрос на строительные материалы, а осенью — на канцтовары. Даже в B2B-сегменте есть «горячие» и «провальные» месяцы — например, в корпоративных закупках.

Игнорировать сезонные колебания спроса — значит терять прибыль: заказывать товар не вовремя, хранить лишние остатки или сталкиваться с дефицитом. Чтобы управлять продажами и запасами эффективно, нужно не только знать о сезонности, но и уметь её измерять.

Для того чтобы сформировать заказ поставщикам, распределить запасы РЦ по филиалам и сбалансировать первые между вторыми, необходимо спрогнозировать спрос. Но важно понимать, что спрос не равно продажи.

Что показывает коэффициент сезонности

Коэффициент сезонности показывает, насколько спрос в конкретный месяц (или неделю) отклоняется от среднего уровня. Это простой, но мощный инструмент, который отвечает на вопрос: «Когда именно люди покупают больше, а когда — меньше?»

Если коэффициент равен 1, значит, в этом периоде спрос примерно такой же, как в среднем за год. Если меньше 1 (например, 0.7) — это сигнал, что в этот месяц продажи ниже обычного на 30%. А если больше 1 (например 1.3) — наоборот, спрос на 30% выше среднего.

Примеры:

-

В январе коэффициент сезонности для тёплой одежды может быть 1.4, а в июле — 0.6.

-

Для антигистаминных препаратов — пик весной (1.3–1.5), провал зимой (0.5–0.7).

-

Для строительных материалов — рост весной и летом, спад осенью и зимой.

Такой коэффициент позволяет:

-

Планировать запасы и закупки: заказать больше к пиковым периодам и сократить закупки в слабые месяцы.

-

Корректировать прогнозы продаж: умножать базовый прогноз на коэффициент сезонности.

-

Анализировать эффективность промо и планировать акции в периоды с падением спроса.

Формула коэффициента сезонности

Коэффициент сезонности показывает, как возрастают или падают продажи в определённый период. Одни товары лучше продаются летом, другие зимой, на третьи — высокий спрос один месяц в году. Расчёт коэффициента сезонности можно проводить разными методами. Рассмотрим два основных.

Классический метод по средним продажам

Чтобы рассчитать коэффициент сезонности, нужно найти средние продажи товаров для каждого года. Агрегируем данные по месяцам и считаем средние продажи за год. Затем делим продажи каждого месяца на год и получаем набор коэффициентов.

Коэффициент сезонности каждого месяца = продажи в штуках этого месяца/ продажи за год.

Коэффициент сезонности = среднее значение из коэффициентов по конкретным месяцам.

Рассмотрим на примере.

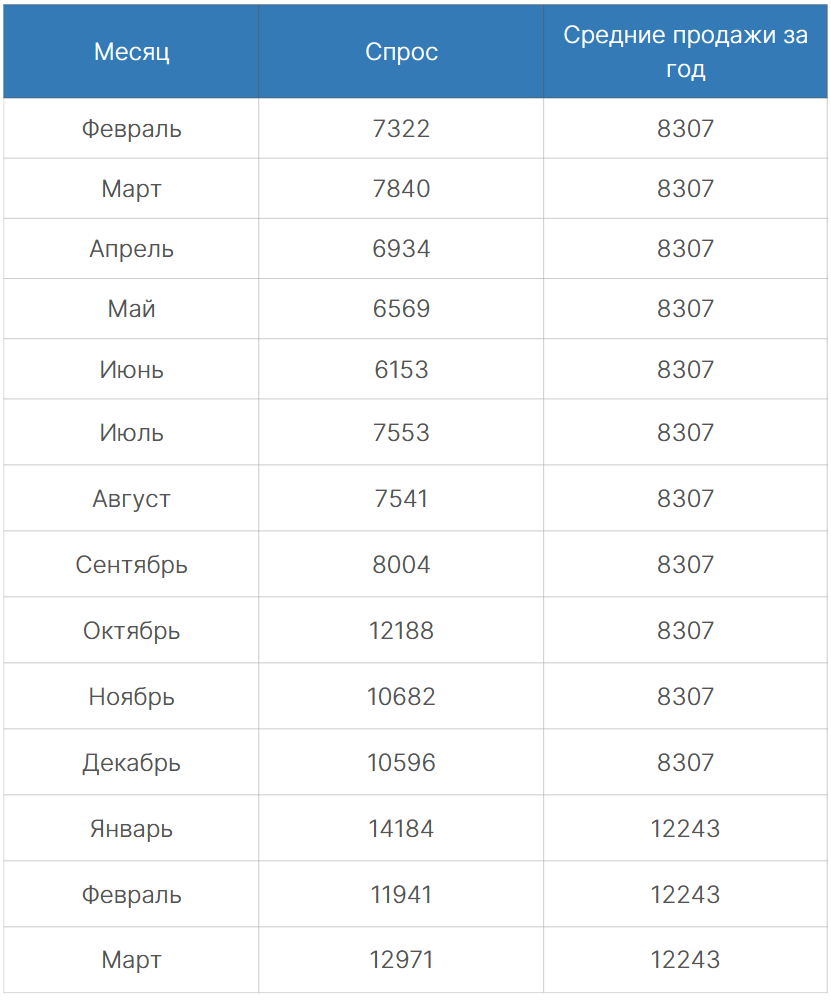

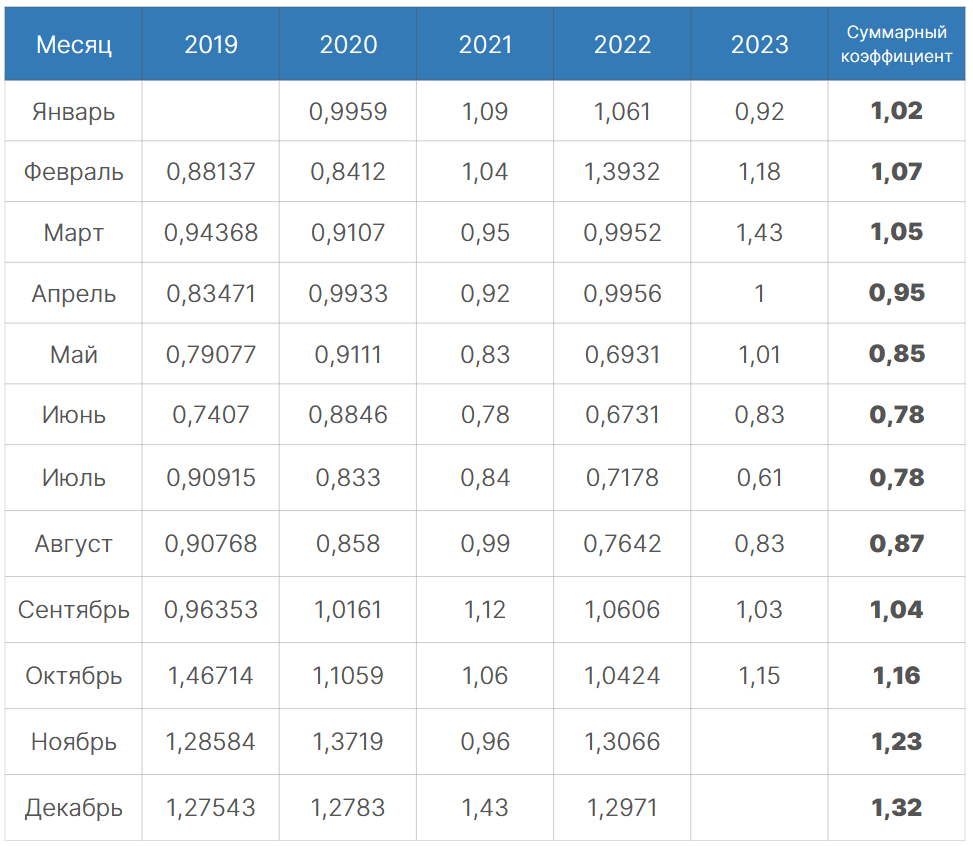

В 3-й строке посчитаны средние продажи за год. Показатель февраля — 8307. Затем мы посчитали средние продажи за второй год. Цифра за февраль — 12243 и так далее для каждого года. После реальные продажи за каждый месяц (стобец «спрос») поделили на средние продажи за год.

7322/8307 = 0,8814 — это коэффициент сезонности для февраля.

Получаем набор коэффициентов для каждого месяца. Чтобы найти общий суммарный коэффициент по месяцу, берём среднее значение и получаем коэффициент сезонности.

Расчёт сезонности с очисткой от тренда

Первый шаг будет таким же, как и в предыдущем методе: суммируем продажи по месяцам. Затем вместо средних продаж рассчитываем тренд. В Exel это можно сделать с помощью функции «Тенденция». Затем проводим расчёт коэффициента сезонности для каждого месяца.

Итак, как считается коэффициент сезонности?

Коэффициент сезонности = Продажи в месяц/тренд

После того как мы получили набор коэффициентов для каждого месяца, ищем не средние значения, а медиану. Это число, которое находится в середине. Половина получившихся значений выше его, а половина ниже. Рассмотрим на примере.

Итак, у нас есть данные по спросу по месяцам. Строим функцию тренда (с помощью функции «Тенденция» в Excel). Не забываем исключать дефициты и прочие факторы, которые могут привести к ошибкам в расчётах. Делим спрос на получившееся значение тренда и получаем коэффициент сезонности.

И так для каждого месяца.

В чём ключевые отличия этого метода от классического? Во-первых, в расчёт коэффициента сезонности идёт не показатель средних продаж, а тренд. Во-вторых, вместо средних значений — медиана. Например, за апрель у нас всего шесть значений сезонности: два по 1,01, два ниже этого показателя и два выше. Значит, медианой для апреля будет показатель 1,01.

Почему лучше брать медиану?

Этот показатель наиболее стабилен к выбросу. Посмотрим на таблице ниже.

Коэффициент сезонности в январе по годам:

- 2020 – 0,4

- 2021 – 1,2

- 2022 – 1,2

- 2023 – 1,3.

Коэффициент по среднему = 1,03

Коэффициент по медиане = 1,2

Мы видим: в январе 2020 года по товару был низкий коэффициент сезонности – 0,4. При этом в аналогичные периоды других лет продажи были стабильными – 1,2 – 1,3. Если посчитать среднее значение, мы получим коэффициент 1,03. Это означает, что товар в этом месяце не обладает сезонностью, но это то не так. Медиана более устойчивый показатель. Если брать в расчёт её, то коэффициент будет 1,2. Это уже говорит об умеренной сезонности и ближе к правде.

Может быть и обратная ситуация. Например, товар в январе традиционно продаётся хуже, но в каком-то году был всплеск продаж. Возможно, на товар была акция или сработал какой-то другой фактор.

- 2020 — 0,9

- 2021 — 1,5

- 2022 — 1,0

- 2023 — 0,7

Коэффициент по среднему = 1

Коэффициент по медиане = 0,9

Если взять в расчёт средний показатель, мы увидим, что товар не обладает сезонностью. По медиане же мы получили коэффициент 0,9, который говорит, что продажи в январе ниже средних. Поэтому для расчёта сезонности по каждому месяцу лучше брать медиану.

Как считать: по отдельному товару или по группе?

Как правило, у продаж каждого отдельного товара внутри склада велик случайный фактор. И он в разы больше, чем влияние сезонности. Если считать коэффициенты сезонности по отдельным товарам, могут возникнуть сложности. Случайный фактор даст погрешность в расчётах, и коэффициенты сезонности будут посчитаны неправильно. Мы рекомендуем считать сезонность для группы товаров.

Как считается коэффициент сезонности в этом случае? Для начала агрегируем данные по группе товаров с похожей сезонностью. Считаем не по эскимо конкретной марки, а по всем эскимо, которые есть в продаже, или по всему мороженому.

Исключением могут быть только товары группы АХ в продуктовой рознице. Это позиции, которые стабильно и часто продаются. По ним допускается считать сезонность отдельно по каждому товару. В остальных случаях рекомендуем считать коэффициент сезонности по группам.

Нужно ли агрегировать данные для расчёта?

Чтобы минимизировать влияние случайного фактора, можно агрегировать данные для расчёта. Но делать это нужно только по складам и магазинам одинакового формата и похожего географического положения. Например, по всем магазинам у дома ЦФО или по супермаркетам Дальнего Востока. Возможно объединять похожие по географии магазины внутри города. Например, отдельно считать сезонность по проходным точкам, отдельно по магазинам в спальных районах и т. д. Делать прогноз с учётом сезонности одновременно для точки во Владивостоке и в Москве не имеет никакого смысла.

Как посчитать недельную сезонность?

Иногда этот показатель важен. Например, перед 8 Марта традиционно растёт спрос на конфеты. Как считается коэффициент сезонности в таких случаях? Мы можем посчитать недельную сезонность так же, как и месячную. Агрегируем данные по неделям, даём им номера и считаем коэффициенты. Но у вас получится уже не 12, а 52 коэффициента. А чем больше декомпозиция данных, тем сложнее расчёты и их интерпретация. Если вам важен показатель недельной сезонности, рассчитывайте его отдельно.

Помимо недельной сезонности, существует и внутринедельная. Например, продажи по алкогольным напиткам по пятницам и субботам всегда значительно выше, чем в другие дни недели. Нужно ли это учитывать? Если мы строим прогноз с учётом сезонности на месяц или больший период, то смысла в этом нет. В месяце будет примерно одинаковое количество пятниц, суббот и других дней недели. Но если мы делаем заказ на какие-то скоропортящиеся продукты, конечно, показатель внутринедельной сезонности важен. Например, если мы заказываем молоко с маленьким сроком хранения на четверг и пятницу, логичнее опираться на данные по продажам в эти дни. Если же мы делаем заказ пастеризованного молока на месяц вперёд, то этот показатель не имеет значения.

Практические рекомендации

по управлению запасами

Про прогнозирование спроса, управление ассортиментом, планирование запасов, автоматизацию расчетов и сокращение стоков

Как применять коэффициент сезонности

Рассчитать сезонность — это только половина дела. Главная ценность коэффициента в том, что его можно применить на практике: в прогнозировании, планировании, ценообразовании и даже логистике.

1. Прогнозирование спроса

Один из самых частых сценариев: у вас есть базовый прогноз (например, рассчитан по среднему или по тренду), и вы хотите учесть сезонные колебания.

Пример:

-

Прогноз на июнь = 10 000 шт.

-

Коэффициент сезонности июня = 1.2

Окончательный прогноз: 10 000 × 1.2 = 12 000 шт.

Это особенно важно, если вы используете XYZ-анализ, где сезонные колебания могут сильно искажать прогноз.

2. Планирование закупок и запасов

Коэффициенты сезонности помогают понять:

-

сколько закупить товара в пиковый месяц;

-

на какой объём должен быть страховой запас;

-

какие позиции пополнять заранее, а какие можно притормозить.

Пример:

Если товар обычно продаётся по 500 шт. в месяц, а коэффициент на декабрь = 1.5 → значит, нужно закупить не 500, а 750 шт.

3. Сезонное ценообразование

Маркетологи и коммерческие директора используют коэффициенты, чтобы:

-

поднять цены в высокий сезон (на 10–20% без потери спроса);

-

запустить промоакции в «провальные» месяцы;

-

корректно рассчитать LTV клиентов по времени входа.

Когда особенно важно применять сезонность:

-

в рознице (одежда, электроника, товары для дома);

-

в e-commerce (категории со всплесками — школьное, новогоднее);

-

в аптечном бизнесе (зимние всплески, весенние аллергии);

-

в DIY, строительстве, мебельной сфере (весенне-летний пик);

-

в B2B — когда спрос зависит от сезонных тендеров или бюджетов.

Примеры расчётов коэффициента сезонности

Разберём, как рассчитать коэффициент сезонности на простом примере. Пусть у нас есть данные по продажам товара за год — по месяцам.

Пример расчета:

| Месяц | Продажи, шт. | Среднее за год = 1000 | Коэффициент сезонности = Продажи / Среднее |

|---|---|---|---|

| Январь | 800 | 1000 | 0.8 |

| Февраль | 850 | 1000 | 0.85 |

| Март | 950 | 1000 | 0.95 |

| Апрель | 1100 | 1000 | 1.1 |

| Май | 1200 | 1000 | 1.2 |

| Июнь | 1300 | 1000 | 1.3 |

| Июль | 1250 | 1000 | 1.25 |

| Август | 1150 | 1000 | 1.15 |

| Сентябрь | 1000 | 1000 | 1.0 |

| Октябрь | 900 | 1000 | 0.9 |

| Ноябрь | 850 | 1000 | 0.85 |

| Декабрь | 1200 | 1000 | 1.2 |

Как интерпретировать результат

-

С января по март спрос ниже среднего (коэффициент < 1).

-

С апреля по август — ярко выраженный сезонный рост: коэффициент выше 1, максимум в июне (1.3, то есть продажи на 30% выше нормы).

-

Осенью и зимой — умеренные колебания, декабрь снова даёт всплеск спроса (1.2) из‑за праздничного сезона.

Как использовать эти данные

-

При прогнозировании продаж на июнь умножаем базовый объём (1000 шт.) на 1.3 → получаем 1300 шт.

-

Для закупок — можно заранее увеличить объём поставок, чтобы покрыть пик.

-

Для ценообразования — наоборот, в «низкий» сезон (январь — март) можно запустить акции для поддержания оборота.

Таким образом, коэффициенты сезонности показывают динамику спроса в разрезе месяцев и позволяют принимать решения на основе фактов, а не интуиции.

Ошибки при расчёте и использовании коэффициента сезонности

Даже если формулы рассчитаны правильно, сезонность легко «исказить» некачественными данными или неправильной интерпретацией. Ниже — типичные ошибки, которые часто встречаются у аналитиков, закупщиков и планировщиков, и рекомендации, как их избежать.

- Использование неполных данных. Многие считают коэффициенты по продажам только за 6–8 месяцев, не учитывая целый год. В результате пики и спады неравномерно влияют на среднее, и коэффициенты получаются завышенными или заниженными.

Решение: брать историю продаж минимум за 12 месяцев, а лучше — за 2–3 года. - Игнорирование тренда. Если спрос растёт или падает из‑за расширения ассортимента, маркетинга или цен, то без очистки от тренда коэффициенты покажут ложную сезонность.

Решение: перед расчётом сезонности устранить общий тренд — например, с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ в Excel или анализа динамики за несколько лет. - Учет всплесков, вызванных акциями. Частая ошибка — считать сезонность на «грязных» данных, где отражены разовые промоакции или распродажи. Эти всплески не повторяются из года в год, но искажают расчёт.

Решение: очищать историю продаж от акций, промо и дефицитов. - Недостаточная детализация. Сезонность по всей категории может скрывать разные закономерности. Например, общий коэффициент для группы «обувь» бесполезен — зимняя и летняя обувь имеют противоположные пики.

Решение: считать коэффициенты на уровне SKU или подкатегории с однородным поведением спроса. - Пересчёт без анализа. Пересчитывать коэффициенты каждый месяц — бессмысленно. Сезонность не меняется так быстро.

Решение: обновлять значения 1–2 раза в год или после существенных изменений рынка (новые регионы, ассортимент, логистика). - Механическое применение. Некоторые компании умножают прогнозы на коэффициенты «по привычке», не задумываясь, изменились ли условия. Например, новая реклама может сгладить сезонность, а кризис — усилить.

Решение: проверять актуальность коэффициентов и их влияние на спрос в текущем году. - Путаница между коэффициентом и индексом. Когда аналитики используют проценты вместо коэффициентов (например, 120 вместо 1.2), расчёты быстро становятся ошибочными.

Решение: хранить коэффициенты в виде дробных чисел, а индексы — только для визуализации. - Неверная интерпретация результата. Если коэффициент = 0.7, это не «минус 70%», а на 30% ниже среднего уровня спроса. Ошибочная трактовка ведёт к неправильным заказам и прогнозам.

Решение: всегда помнить: 1.0 = средний уровень, >1 = рост, <1 = спад.

Главная ошибка при анализе сезонности — считать коэффициенты формально, не понимая их бизнес‑смысла. Корректная сезонность — это не просто цифры, а инструмент планирования, который помогает закупщикам, аналитикам и логистам работать с данными уверенно.

Ответы на частые вопросы (FAQ)

Нужно ли учитывать сезонность, если бизнес B2B?

Да. В B2B-сегменте тоже есть сезонность, хоть и менее выраженная. Например, в строительстве закупки пиковые весной и летом, в образовании — перед началом учебного года, а в госсекторе — ближе к концу квартала. Даже регулярные контракты могут иметь цикличность.

Что делать, если сезонность есть только в одном месяце?

Это нормально. Некоторые товары имеют выраженный пик продаж всего в одном периоде: например, школьные рюкзаки в августе или новогодняя упаковка в декабре. В этом случае коэффициент сезонности будет выше 1 только в этом месяце — и это сигнал, что нужно запланировать дополнительные запасы или маркетинг на этот период.

Как совместить сезонность и тренд?

Сначала нужно удалить тренд из данных — например, с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ в Excel или линейной регрессии. Только после этого можно корректно вычислять коэффициенты сезонности. Это особенно важно, если спрос растёт или падает из года в год, и вам нужно уловить именно сезонные колебания, а не общую динамику.

Как учитывать праздники и спецакции?

Промоакции, чёрные пятницы и распродажи искажают сезонность. Если включать их в расчёт — коэффициенты получаются завышенными. Лучше очищать данные от пиков, вызванных единичными событиями, и рассчитывать сезонность по «чистой» истории. Отдельно можно вести расчёты для промосценариев.

Заключение

Коэффициент сезонности — это инструмент, который помогает понимать закономерности спроса и принимать более точные решения. Он показывает, когда покупают больше, а когда — меньше, и позволяет адаптировать прогнозы, закупки и стратегию продаж.

Даже простые расчёты в Excel способны повысить точность планирования и снизить риски дефицитов и излишков. А если товаров много, ассортимент широкий и сезонность сложная — без автоматизации не обойтись.

Рекомендации:

-

Считайте сезонность хотя бы 1 раз в год.

-

Храните коэффициенты в системе (или хотя бы в Excel).

-

Пересматривайте их при резких изменениях спроса или ассортимента.

-

Используйте автоматизацию, если ассортимент >100 позиций или несколько регионов.

Сезонность — это не проблема. Это преимущество для тех, кто умеет ею управлять.