Закупки — одна из ключевых функций любого бизнеса. От того, насколько грамотно компания выбирает поставщиков и управляет расходами, зависит стабильность производства, наличие товаров на складе и итоговая прибыль. Поэтому профессия специалиста по закупкам остаётся востребованной как в торговых, так и в производственных компаниях.

В этой статье разберём, кто такой закупщик и менеджер по закупкам, чем занимается отдел снабжения, какие обязанности и навыки нужны специалисту, какие карьерные перспективы открывает работа в закупках и какие современные инструменты помогают выполнять задачи эффективнее. Материал будет полезен тем, кто рассматривает профессию для себя, а также руководителям, которые хотят лучше понимать роль закупщика в бизнесе. Для работы на более высоких должностях часто необходима степень магистра, связанная с управлением.

Управление закупками на предприятии

Управление закупками на предприятии регулирует поток товаров и услуг и обрабатывает все данные, связанные с общением с поставщиками. Для достижения результатов необходимо знание цепочки поставок, коммерческого и налогового прав, порядка выставления счетов, порядка формирования запасов, а также знание вопросов транспортировки и логистики. Помимо хорошего знания приобретаемых товаров и услуг, специалисты по закупкам также должны уметь планировать, осуществлять и контролировать стратегии закупок. Все эти должностные обязанности помогут их предприятиям стать более прибыльными.

Важная часть управления закупками — поиск надежных поставщиков. Руководители, агенты и специалисты по закупкам обычно узнают о новых товарах и услугах из интернета, а также на выставках и конференциях. По возможности они встречаются с потенциальными поставщиками на их заводах. Знание иностранных языков может быть полезным при поиске поставщиков заграницей. Специалисты, работающие в этой отрасли, всегда должны оценивать потенциальных поставщиков с точки зрения их способности поставить качественный товар по приемлемой цене и точно в срок.

Кто такой специалист по закупкам: определение профессии и её роль в бизнесе

Специалист по закупкам — это сотрудник, который отвечает за обеспечение компании товарами, сырьём и услугами. Его задача — вовремя найти нужный ресурс, договориться о лучших условиях и проконтролировать, чтобы поставка пришла без задержек. По сути, это человек, который связывает бизнес с поставщиками и напрямую влияет на эффективность всей компании.

В разных организациях встречаются разные названия должности:

-

Закупщик — простое и распространённое обозначение профессии. Часто используется в малом и среднем бизнесе.

-

Менеджер по закупкам — официальное название в вакансиях и кадровых документах, подчёркивающее управленческую составляющую.

-

Специалист по снабжению — термин, более характерный для производственных предприятий, где важно не только купить, но и обеспечить поставку на склад или в цех.

-

Отдел снабжения или отдел закупок — структурное подразделение, в котором работают такие специалисты.

Роль закупщика в современной компании

Сегодня закупщик — это не просто сотрудник, который делает заказы. Его работа включает:

-

поиск и оценку поставщиков;

-

переговоры и заключение контрактов;

-

контроль сроков и качества поставок;

-

анализ цен, остатков и движения товаров;

-

взаимодействие с отделами продаж, логистики и бухгалтерией.

Грамотный специалист по закупкам помогает компании снижать затраты, избегать дефицитов и повышать маржинальность. Его решения напрямую влияют на финансовый результат бизнеса.

Где особенно важна эта должность

Закупщик играет ключевую роль:

-

в дистрибуции и оптовой торговле, где широкий ассортимент и высокие риски дефицита;

-

в ритейле, где важно поддерживать наличие товара на полке и работать с десятками поставщиков;

-

в производстве, где сбой поставки сырья может остановить линию;

-

в логистических компаниях и дистрибьюторских сетях, где работа закупщика связана с управлением филиалами и складскими запасами.

В таких сферах специалист по закупкам становится стратегическим игроком, а не просто «оформителем заказов».

Навыки и обязанности специалиста по закупкам

Специалисты по управлению закупками должны быть подкованы во многих областях:

- разбираться в теории управления товарными запасами;

- обладать хорошими аналитическими способностями;

- быть знакомыми со средствами автоматизации управления товарными запасами;

- уметь работать с учетными системами: 1С, SAP, Oracle и т.д.

- быть хорошими переговорщиками;

- разбираться в методологиях управления запасами и отслеживать последние тренды c ними связанные;

- понимать методы маркетинга;

- уметь брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения;

Чтобы преуспеть в этой области, необходимо иметь хорошие лидерские качества. Для работы на позициях начального уровня, таких как младшие специалисты по закупкам, помощники специалистов по закупкам, а также менеджеры отдела снабжения, часто требуется высшее образование и некоторые знания о товаре.

Например, в Северной Америке для работы на позициях начального уровня крупные поставщики могут потребовать наличие степени бакалавра. Как правило, сотрудники проходят обучение и различные тренинги по продажам, затем по общему контролю, бухгалтерии и контролю запасов. Профессиональные звания в этой области включают в себя титулы Дипломированного специалиста по закупкам — Certified Purchasing Professional (CPP) в США и Certified Professional Purchaser (CPP) в Канаде.

Руководители отдела закупок, специалисты по закупкам, специалисты отдела материально-технического снабжения контролируют бюджет, руководят персоналом и могут как анализировать методы закупок, так и заключать контракты с поставщиками.

Эти профессионалы своего дела обязаны разбираться в следующих аспектах:

- налоговое право;

- тенденции в области закупок;

- этика в области закупок;

- вопросы глобального аутсорсинга.

Специалисты по закупкам и менеджеры отделов снабжения обычно занимаются конкретными вопросами, связанными с закупками. Руководители же обычно осуществляют общий контроль, включая контроль над менеджерами отделов снабжения. Однако должности и обязанности в разных отраслях и разных компаниях могут отличаться.

Часто в штат набирают много сотрудников для управления всеми аспектами закупочной деятельности. Но применение последних автоматизированных решений по управлению товарными запасами позволяет расширять ассортимент без найма дополнительных сотрудников. Работники при этом могут снять с себя большой объем работы по расчетам и аналитике заказов, выполняя больше роль операторов системы.

Специалисты по закупкам должны уметь выбирать товар, который захотят купить потребители, поэтому они обязаны разбираться как в тенденциях, так и в экономических условиях, которые влияют на покупательную способность. Например, для введения новых товаров в ассортимент совместно с отделом маркетинга или для подбора более дешевых товаров аналогов.

Те, кто работают в небольших магазинах, могут отвечать за закупки всего ассортимента, тогда как сотрудники крупных компаний могут отвечать только за закупку нескольких групп товаров. В этом случае на помощь им могут прийти специализированные системы управления товарными запасами, которые зачастую работают лучше экспертов. Специалист в этом случае будет исполнять роль оператора системы: проверять корректность заказов и вносить в них корректировки, которые система не способна учитывать. Специалист более высокого уровня может дополнительно отвечать за настройку системы. О том, какие виды систем управления товарными запасами бывают и чем они отличаются, читайте в статье «Как выбрать систему управления товарными запасами и не потратить бюджет впустую».

Итак, что в итоге входит в обязанности специалиста по закупкам.

Ежедневные задачи

Работа закупщика состоит не только из переговоров и заключения договоров. Бо́льшая часть времени уходит на рутинные, но критически важные процессы, без которых компания рискует столкнуться с дефицитом или сбоями в поставках. Именно эти повседневные задачи показывают, что делает специалист по закупкам в обычный рабочий день.

Основные обязанности включают:

-

приём и обработку заявок от подразделений компании;

-

подбор поставщиков и сравнение ценовых предложений;

-

оформление заказов и контроль сроков отгрузки;

-

ведение документации и отчётности;

-

взаимодействие с бухгалтерией и логистикой;

-

решение оперативных проблем — от задержки транспорта до возврата бракованного товара.

Стратегические функции

Помимо текущей работы, закупщик выполняет задачи, влияющие на долгосрочное развитие бизнеса. Эти функции делают специалиста по закупкам не просто исполнителем, а аналитиком и стратегом, способным снижать издержки и повышать эффективность всей цепочки поставок.

Ключевые направления стратегической работы:

-

анализ потребностей компании и прогнозирование закупок;

-

выбор надёжных поставщиков и формирование базы партнёров;

-

оптимизация условий — цены, сроки, логистика;

-

мониторинг рынка и поиск новых решений;

-

участие в бюджетировании и управлении затратами.

Чем занимается отдел закупок в целом

Даже самый компетентный специалист ограничен своим временем и ресурсами. Когда бизнес масштабируется, задачи передаются в отдел закупок, который становится центром управления материальными потоками компании. Его роль шире и охватывает не только оформление заказов, но и взаимодействие с другими подразделениями на стратегическом уровне.

Функции отдела закупок включают:

-

планирование закупок на периоды (месяц, квартал, год);

-

разделение ролей внутри команды (оперативные закупки, стратегический анализ, контроль качества);

-

выстраивание регламентов и правил работы с другими отделами;

-

контроль KPI: стоимость, сроки, качество поставок;

-

развитие закупочной политики и поиск альтернативных рынков.

Типовые обязанности специалиста по закупкам

-

Сбор и анализ потребностей компании:

— получение заявок от подразделений и анализ потребностей в товарах, материалах или услугах.

— оценка объёмов, сроков, специфики заказа (ассортимент, характеристики). -

Мониторинг рынка и поиск поставщиков:

— мониторинг ценовых предложений, условий поставки, качества товаров.

— поиск и отбор потенциальных поставщиков, оценка их надёжности.

— поддержание актуальной базы поставщиков. -

Подготовка и согласование закупочной документации:

— формирование технического задания и спецификаций.

— составление заявок, коммерческих запросов, запросов котировок.

— подготовка договоров и согласование условий с контрагентами. -

Переговоры и заключение договоров:

— ведение переговоров по ценам, условиям поставки, скидкам, срокам.

— согласование и подписание контрактов, соглашений поставки. -

Контроль исполнения поставок и логистики:

— отслеживание выполнения заказов — дата отгрузки, транспортировка, доставка.

— контроль соответствия поставки условиям договора (качество, комплектация).

— взаимодействие с логистикой и складом для приёма товара. -

Взаиморасчёты и финансовый контроль:

— проверка и согласование счетов от поставщиков.

— контроль оплат, начислений, долгов и претензий.

— подготовка документов для бухгалтерии. -

Анализ закупочной деятельности и оптимизация:

— анализ затрат по поставкам, контроль KPI (себестоимость, сроки, качество).

— поиск возможностей оптимизации: групповые закупки, снижение издержек, замещение поставщиков.

— прогнозирование закупок и планирование бюджета. -

Управление рисками и решение проблем:

— оперативное решение непредвиденных ситуаций: задержки, дефекты, несоответствия.

— подготовка претензий к поставщикам при нарушении условий договора.

— минимизация влияния форс-мажоров на цепочку поставок. -

Сопровождение документооборота и отчётность:

— ведение полной закупочной документации и архива.

— формирование отчетов для руководства (по затратам, выполнению планов, эффективности).

— взаимодействие с внутренними подразделениями (логистика, склад, финансы) по вопросам закупок.

Источники и примеры

-

В вакансиях на HH на «Менеджер по закупкам» часто упоминается: мониторинг рынка, заказ товаров, контроль взаиморасчётов, организация доставки, поиск поставщиков.

-

В должностной инструкции на HR-Profi: «предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, подготовка закупочной документации, обработка результатов закупки».

-

В профильных статьях: поиск и отбор поставщиков, согласование договоров, контроль исполнения договоров, мониторинг рынка и цен.

Должности и структура отдела закупок

Типичная иерархия

В любой компании отдел закупок выстраивается по иерархическому принципу. На начальном уровне работает младший специалист отдела закупок, который отвечает за рутинные операции: сбор заявок, оформление документов, проверку счетов. Его основная задача — поддерживать бесперебойный документооборот и помогать старшим коллегам.

Далее следует менеджер отдела закупок. В его обязанности входит организация процесса закупок: переговоры с поставщиками, формирование заказов, контроль сроков поставки. Менеджер управляет сделками «от и до», поэтому именно на этом уровне специалист приобретает ключевой опыт.

Следующая ступень — ведущий специалист. Он не только ведёт собственные закупки, но и курирует работу младших сотрудников, занимается анализом рынка, оптимизацией ассортимента и разработкой новых схем взаимодействия с партнёрами.

На вершине структуры стоит руководитель отдела закупок. Его обязанности включают стратегическое планирование, разработку политики закупок, контроль KPI подразделения, согласование бюджета и взаимодействие с руководством компании.

Как устроен отдел закупок в разных сферах

В торговых компаниях отдел закупок работает с большим количеством поставщиков и тысячами SKU. Здесь важны скорость обработки заявок и умение балансировать ассортимент.

В производстве акцент смещён на стабильность поставок сырья и материалов. Один сбой может остановить линию, поэтому закупщики работают в тесной связке с отделом снабжения и производственными плановиками.

В логистике и дистрибуции специалисты отдела закупок контролируют не только сам факт покупки, но и транспортные схемы, распределение по складам и филиалам.

Закупщик сырья и готовой продукции

Закупщик сырья отвечает за стабильное снабжение производственных мощностей: металл, древесина, химия, комплектующие. Его работа предполагает строгий контроль качества и сроков.

Закупщик готовой продукции работает в торговых и дистрибьюторских компаниях. Он следит за ассортиментом, обновлением линейки, сроками годности и условиями хранения. Разница в том, что первый работает на обеспечение процесса производства, а второй — на удовлетворение конечного спроса покупателей.

Таблица: структура отдела закупок.

| Уровень должности | Основные обязанности | Где чаще встречается |

|---|---|---|

| Младший специалист отдела закупок | Подготовка документов, обработка заявок, помощь старшим коллегам | Торговые компании, дистрибуция |

| Менеджер отдела закупок | Переговоры, оформление заказов, контроль сроков и оплат | Универсальный уровень, любая сфера |

| Ведущий специалист отдела закупок | Анализ рынка, оптимизация условий, курирование младших | Крупные компании, сети |

| Руководитель отдела закупок | Стратегия, планирование, контроль KPI, работа с бюджетом | Средний и крупный бизнес, производство |

Взаимодействие специалиста по закупкам с другими отделами

Специалисты по закупкам могут работать совместно с рекламным отделом над рекламной кампанией продуктов, которые они закупают. Важной частью этой работы является дальнейший контроль, так как их ответственность не заканчивается в момент покупки товара. Например, специалисты должны контролировать то, что товары, которые они закупили, расставлены так, чтобы привлечь покупателя. В этом случае может быть полезен контроль по статистике – анализ неслучайного отсутствия спроса и инструменты планограммирования.

Специалисты по закупкам должны отслеживать как потребности клиентов в новых товарах, так и то, как хорошо они распродаются, сколько их нужно закупить, чтобы не было дефицита и хватило места для хранения на складе. При этом необходимо учитывать финансовые возможности компании. Для этого важно наладить взаимодействие с другими подразделениями компании.

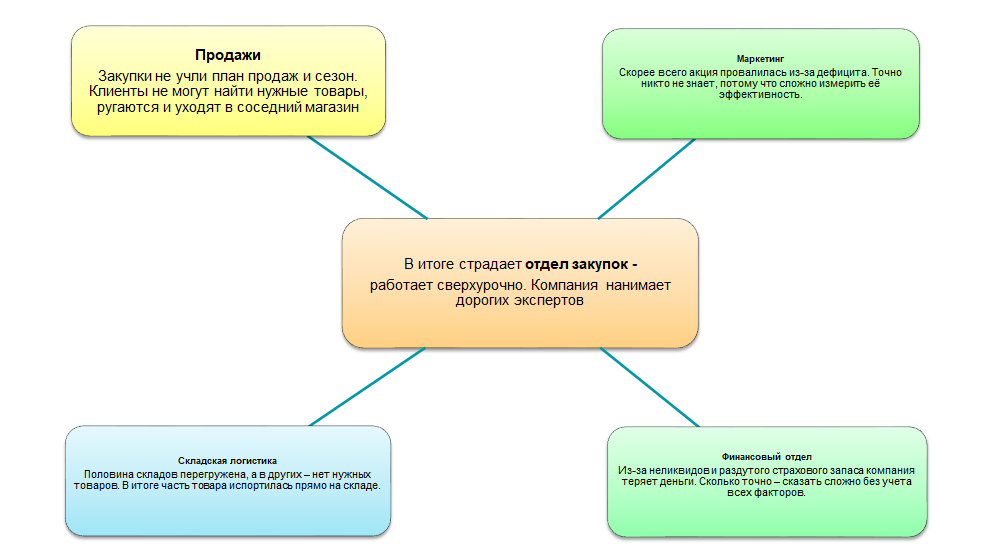

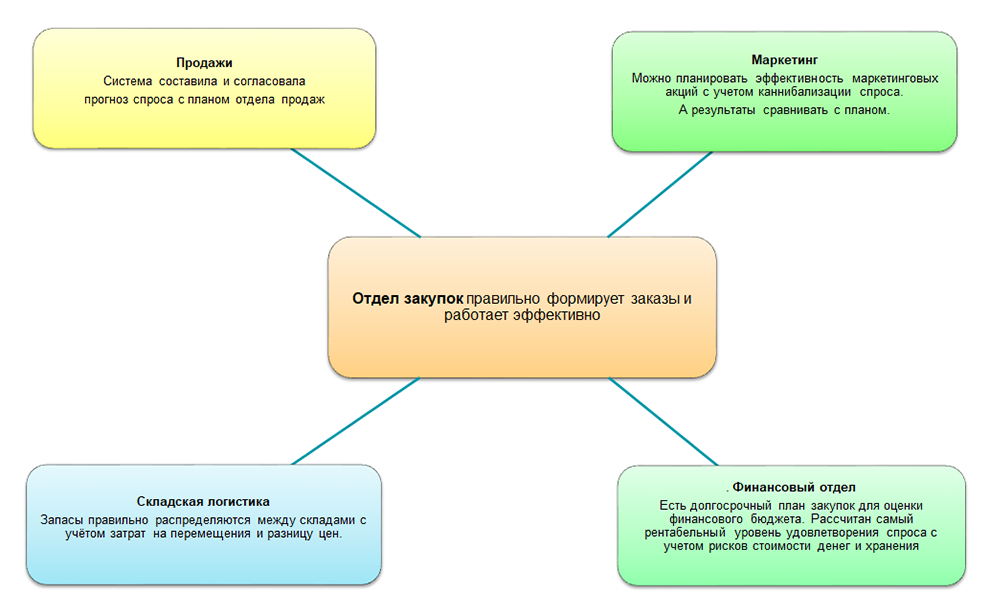

Отдел продаж обычно имеет свои планы, которые могут формироваться на экспертном уровне, либо, например, с учетом внутрирыночной информации, которая недоступна отделу закупок. Такая информация обязательно должна попадать на вход к специалистам по закупкам. Сотрудники отдела продаж должны иметь возможность предоставить свой план, чтобы отдел закупок обеспечил их запасами для его выполнения.

Со стороны складской логистики также могут быть ограничения: площади заняты неравномерно, часть складов перегружены, есть ограничения на приемку по количеству позиций в смену. Нужно учитывать пропускную способность приемки, скорость транспортировки между складами, вместимость транспортных средств и какие транспортные средства есть в наличии. Вся эта информация должна быть доступна отделу закупок, чтоб специалисты могли корректировать заказы в соответствии с текущей ситуацией.

Финансовый отдел может предъявлять ограничения по бюджету, который можно тратить на закупку в месяц. Финансистов интересует разумность инвестиций в запас: насколько это выгодно, какая предполагаемая доходность денежных средств, под какой процент берутся заемные деньги, какой процент дефицитов и сверхзапасов. Все эти вопросы финансовый отдел может предъявлять специалистам по закупкам. В ответ финансовые специалисты вправе рассчитывать получить исчерпывающую информацию: какой план объема запасов, какие планы закупок на ближайшие периоды, доля неликвидов и сверхзапасов, динамика по ним в ближайшие периоды и т.д.

При проведении промоакций отделу закупок нужно получить всю информацию о плане активностей от отдела маркетинга для обеспечения наличия продукции в магазинах. Отдел маркетинга, в свою очередь, вправе ожидать от специалистов по закупкам аналитику по прошедшим акциям и прогноз спроса на будущие. Это поможет более эффективно планировать мероприятия.

Часто у отдела продаж свои способы расчета планов прогнозов и продаж, а у отдела закупок совершенно другие. В результате планы не сходятся, отдел продаж жалуется, что запасов не хватает для обеспечения спроса. Маркетинг по-своему планирует акции, и это никак не связно с тем, что планирует отдел закупок. У каждого из отделов свои наработки и методики. Для эффективного взаимодействия между отделами необходимо не только поддерживать хорошие отношения, но и пользоваться единой методикой или единым инструментом, которой будет понятен всем. Современные системы управления товарными запасами обладают широким функционалом для взаимодействия между отделами и позволяют сотрудникам разных подразделений общаться на одном языке в рамках правильных ключевых показателей. В результате выигрывает не только отдел закупок, на который снижается нагрузка, но и все компания в целом за счет того, что прибыль растет.

Необходимые навыки и знания специалиста по закупкам

Что должен знать и уметь специалист по закупкам

Работодатели на HeadHunter в первую очередь указывают, что специалист по закупкам должен уметь вести полный цикл закупок: от сбора заявок и поиска поставщиков до контроля исполнения договоров. Это требует системного мышления, знания процессов снабжения и умения быстро находить решения. Без этих базовых навыков работать в закупках практически невозможно. Многие вакансии требуют уже иметь опыт работы в закупках от 1 до 3 лет, а в более серьёзных проектах — 3–6 лет.

Знание и навыки работы с инструментами и системами

Современный закупщик обязан уверенно владеть Excel и другими табличными инструментами. Большинство компаний ждёт, что сотрудник будет не только оформлять заказы, но и анализировать данные: сравнивать цены, строить сводные таблицы, прогнозировать потребности. Часто в вакансиях добавляют требования к работе с 1С или ERP-системами. Это важно для автоматизации процессов и снижения количества ошибок.

Переговорные и коммуникативные навыки

Закупщик ежедневно взаимодействует с поставщиками, а значит — должен уметь вести переговоры. Работодатели часто указывают: специалист обязан уверенно договариваться об условиях, аргументировать позицию компании и при этом сохранять корректные отношения с партнёрами. Эти же навыки нужны и для взаимодействия внутри компании — с логистикой, бухгалтерией, складом, производством. Чем сильнее развиты коммуникативные качества, тем быстрее закупщик решает возникающие вопросы.

Аналитика, мониторинг рынка и оценка предложений

Вакансии часто содержат требования «умение анализировать рынок и оценивать предложения». Это означает, что закупщик должен не просто оформлять заказы, а видеть картину шире: отслеживать динамику цен, находить альтернативных поставщиков, оценивать выгоду разных условий. Здесь важны аналитические навыки: умение работать с цифрами, видеть закономерности и прогнозировать потребности компании.

Личностные качества

Помимо профессиональных умений, работодатели обращают внимание и на soft skills. Почти в каждой вакансии встречаются требования: ответственность, внимательность, самостоятельность и стрессоустойчивость. Работа в закупках связана с постоянными дедлайнами, срочными поставками и переговорами, поэтому от специалиста ждут умения сохранять спокойствие и принимать решения даже в сложных ситуациях.

Как стать специалистом по закупкам: образование и обучение

Профессия закупщика остаётся востребованной в самых разных сферах — от розничной торговли до промышленности и логистики. Поэтому всё чаще люди задаются вопросом: как стать специалистом по закупкам и какие знания для этого нужны. Возможностей несколько: от классического университетского образования до коротких онлайн-курсов и корпоративных тренингов.

Где учиться

Путь в профессию начинается с профильного образования. В российских вузах есть направления «Логистика и управление цепями поставок», «Менеджмент» и «Экономика предприятий». Эти программы дают хорошую базу по организации снабжения, экономике и финансовому планированию.

Но получить профессию можно и без высшего образования по этому профилю. Многие компании готовы брать сотрудников с общим экономическим или техническим образованием и обучать их внутри. Например, часто действуют внутренние школы или программы стажировок, где новичков знакомят с базовыми процессами закупок, документооборотом и внутренними стандартами.

Университеты и институты, предлагающие такие программы

НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) — ВШЭ предлагает программу повышения квалификации «Логистика и операционный менеджмент». За 2 месяца слушатели изучают контроль запасов, снижение издержек, коммуникацию с поставщиками и другие темы.

МАДИ (Московский автодорожный институт) — Реализует курсы повышения квалификации по направлениям «Транспортная логистика», «Логистика и управление цепями поставок», «Складская логистика». Программа в 72 академических часа.

БМСТУ / Бауманский университет — Через свой Центр дистанционного образования (ЦДО) предлагает курс «Специалист по логистике и ВЭД», включающий темы управления запасами, ВЭД и транспортной логистики.

Также БМСТУ предлагает «Специалист по транспортной логистике» с акцентом на работу с документацией, построение цепочек поставок и адаптацию процессов к рыночным условиям.

Институт ИПО / московские образовательные структуры — Институт повышения квалификации (ИПО) предлагает дистанционные курсы для логистов: программы логистики с охватом управления запасами, планирования, учёта и смежных областей.

Академия МАСПК — Программа повышения квалификации «Складская и транспортная логистика» с дистанционной формой, объёмом 72 академических часа. Подойдёт тем, кто хочет систематизировать знания в области управления запасами.

РЭА / другие университеты через ДО / ДПО-центры — Университеты через подразделения дополнительного образования (программы переподготовки / повышение квалификации) тоже включают направления «Складская логистика», «Управление цепями поставок».

Пример: РЭА (Российская экономическая академия) реализует программу повышения квалификации «Складская логистика» с дистанционным форматом.

СПб УПК и ПП (Санкт-Петербург) / Университет повышения квалификации — Через программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации предлагает направление «Логистика и управление цепями поставок».

Что стоит учесть при выборе вуза / программы

- Форма обучения — многие университеты предлагают дистанционные форматы, что удобно при работе.

- Объём часов и интенсивность курса — программы обычно рассчитаны на 2–3 месяца, либо на дистанционные модули по 72 академических часа (пример: МАДИ).

- Направленность курса — логистика, склад, цепи поставок и управление запасами часто включены как модули в программы.

- Соответствие официальным стандартам / удостоверение — важен документ о повышении квалификации, который признаётся работодателями.

- Региональное покрытие / удалённость — если вы не из крупных городов, обратите внимание, предлагает ли вуз онлайн-формат или филиалы.

Курсы для начинающих и повышение квалификации

Если вы меняете сферу или хотите быстро войти в профессию, подойдут курсы специалиста по закупкам. На таких программах разбирают:

-

основы закупочной деятельности;

-

правила взаимодействия с поставщиками;

-

документооборот и учёт;

-

базовую аналитику и работу с Excel.

Существуют и курсы повышения квалификации для тех, кто уже работает в профессии. Они помогают развить переговорные навыки, изучить современные практики закупок и освоить инструменты автоматизации.

Обучение управлению закупками и запасами

Следующий уровень — обучение управлению закупками и запасами. Здесь акцент делается на стратегические задачи: оптимизация цепочки поставок, управление запасами, работа с KPI и автоматизация процессов. Такой формат подойдёт тем, кто хочет двигаться к позиции менеджера по закупкам или руководителя отдела.

📌 Курс по управлению запасами

Чтобы лучше разбираться в современных инструментах и подходах, вы можете пройти курс «Управление запасами». В нём подробно разбираются методы прогнозирования, расчёт страховых запасов и практические приёмы оптимизации закупок. Курс подойдёт как начинающим специалистам, так и опытным закупщикам, которые хотят систематизировать знания.

📌 Экспертная рассылка

Для тех, кто хочет получать свежие материалы, кейсы и практические советы по управлению запасами и закупками, мы подготовили email-рассылку. В ней регулярно выходят экспертные разборы и примеры из реальной практики, которые помогают держать отдел закупок на высоком уровне.

Работа и карьера в закупках

Сложно ли работать специалистом по закупкам?

Работа в закупках требует одновременно внимательности к деталям, аналитики и коммуникативных навыков. Специалист должен следить за десятками заказов, вести переговоры, работать с документацией и при этом избегать ошибок, которые могут привести к дефициту или срыву поставок. Именно поэтому многие новички спрашивают: сложно ли работать специалистом по закупкам? Ответ такой: работа не из лёгких, но она даёт отличное понимание бизнеса изнутри. С одной стороны, приходится справляться со стрессом и жёсткими сроками, а с другой — это профессия, которая учит системности и умению договариваться.

Карьерный рост: от специалиста до директора по закупкам

Закупщик — профессия с перспективой роста. Начинают обычно с позиции младшего специалиста или ассистента отдела закупок: обработка заявок, первичная работа с документами. Следующий уровень — менеджер по закупкам, который ведёт собственных поставщиков, заключает договоры и несёт ответственность за выполнение плана.

Со временем можно стать ведущим специалистом: кроме собственных закупок, он курирует коллег и занимается аналитикой рынка. Дальше идут управленческие позиции: руководитель отдела закупок или директор по закупкам. На этом уровне задачи связаны уже не с оформлением заказов, а со стратегией: построение политики закупок, работа с крупными поставщиками, управление бюджетами и KPI.

Примеры карьерных треков и зарплат по регионам на 2025 год

Карьерный путь в закупках зависит от размера компании и региона.

-

В Москве и Санкт-Петербурге начинающий специалист отдела закупок получает в среднем 60–80 тыс. ₽, менеджер по закупкам — 90–130 тыс. ₽, руководитель отдела — от 180 тыс. ₽ и выше.

-

В регионах России зарплаты ниже: старт специалиста обычно от 40–50 тыс. ₽, менеджер получает около 70–90 тыс. ₽, руководитель — от 120 тыс. ₽.

-

В крупных промышленных и дистрибьюторских компаниях доход может быть выше средней планки, особенно если специалист управляет крупными объёмами закупок.

Таким образом, профессия закупщика позволяет вырасти от операционной работы до уровня топ-менеджмента. А умение грамотно управлять закупками и запасами напрямую влияет на прибыль компании, поэтому опытные специалисты всегда востребованы.

Чем закупщик отличается от менеджера по продажам, снабженца, логиста

Где проходит грань ответственности

На первый взгляд кажется, что закупщик, снабженец и логист занимаются одним и тем же — обеспечением компании ресурсами. Но границы ответственности у них разные. Закупщик отвечает за поиск поставщиков, переговоры, заключение контрактов и контроль условий сделки. Менеджер по снабжению — это ближе к практической части: он отвечает за доставку и приёмку материалов на складе. Логист управляет перемещением товаров и транспортными схемами. А менеджер по продажам работает уже с другой стороны цепочки — сбытом готового товара.

Таким образом, отдел снабжения и отдел закупок связаны, но выполняют разные функции: первый отвечает за физическое движение, второй — за коммерческие условия и стратегию.

Когда один человек совмещает несколько функций

В небольших компаниях часто встречается ситуация, когда один сотрудник совмещает функции сразу нескольких ролей. Например, закупщик может одновременно вести переговоры с поставщиками, заказывать транспорт и принимать товар на складе. В таких случаях он выступает и как снабженец, и как логист.

Это удобно для бизнеса на старте, но рискованно: совмещение ролей перегружает сотрудника и увеличивает вероятность ошибок. В более крупных компаниях задачи разделяют, чтобы каждый специалист отвечал за свой участок.

Примеры совмещения ролей

-

Логист + закупщик — человек не только ищет поставщика и заключает договор, но и организует доставку, выбирая транспорт и маршрут.

-

Снабженец + менеджер по закупкам — сотрудник договаривается о закупке и сам контролирует приёмку товара на складе.

-

Менеджер по закупкам + менеджер по продажам — встречается в малом бизнесе: один человек и закупает, и продаёт.

Такие примеры показывают, что профессия гибкая, и многое зависит от масштаба компании.

Какие инструменты используют специалисты по закупкам

Excel, ERP, CRM и Forecast NOW!

В своей работе закупщики используют разные инструменты. Базовый и самый распространённый — это Excel, где можно вести таблицы заказов, графики поставок и расчёты запасов. В более продвинутых компаниях применяются ERP-системы (например, 1С, SAP, Oracle), которые объединяют закупки с бухгалтерией, складом и логистикой.

Для работы с поставщиками полезны CRM-системы, позволяющие вести контакты, историю переговоров и условия контрактов. Но всё чаще закупщики переходят к специализированным решениям для автоматизации. Один из примеров — система Forecast NOW!, которая помогает прогнозировать спрос, рассчитывать оптимальные заказы и контролировать наличие товара на складах.

Как автоматизировать закупки и не пропустить поставку

Современные программы для закупок позволяют автоматизировать рутинные операции: формирование заявок, сверку остатков, напоминания о сроках поставок. Это снимает нагрузку с сотрудников и снижает риски. Автоматизация закупок помогает избежать дефицита и излишков, а также упрощает работу с большим ассортиментом.

Системы вроде Forecast NOW! строят прогнозы, анализируют историю продаж и автоматически формируют заказ поставщику с учётом потребностей компании. Это значит, что закупщик получает не просто «напоминание», а готовую рекомендацию к действию.

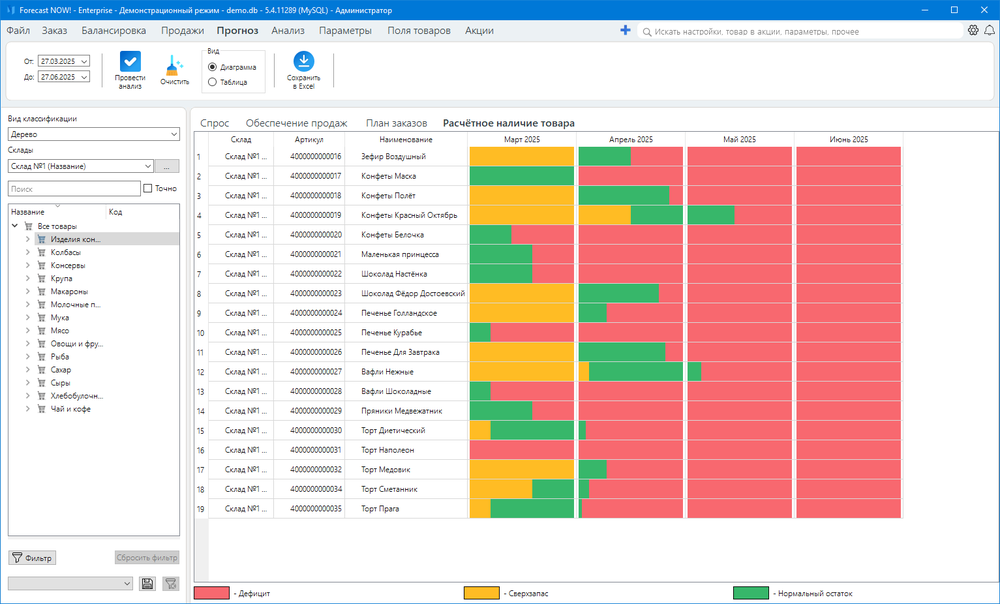

Пример интерфейса и расчёта заказа

В интерфейсе специализированных программ закупщик видит таблицу товаров с текущими остатками, прогнозируемым спросом и рекомендованным заказом. Система показывает, сколько нужно закупить, чтобы не допустить дефицита, и при этом не перегрузить склад лишним товаром.

Рис. 1 Пример интерфейса программы для закупщиков

Типовые ошибки закупщика и как их избежать

Работа в закупках кажется простой: заказал товар, согласовал поставку и жди результата. Но на практике профессия закупщика куда сложнее. Ошибки, которые на первый взгляд кажутся мелочами, могут стоить компании сотен тысяч рублей — из-за излишков, срывов поставок или невыгодных условий контрактов.

Чтобы быть успешным, закупщику важно не только знать теорию, но и понимать, какие ловушки встречаются в повседневной работе. Ниже приведены 10 распространённых ошибок и рекомендации, как их избежать. Такой список можно использовать как своего рода «чек-лист» для проверки собственной работы и обучения новых сотрудников отдела закупок.

| Ошибка | В чём проблема | Как избежать |

|---|---|---|

| Закупка только по самой низкой цене | Игнорируются сроки поставки, качество и стабильность партнёра | Сравнивать комплексно: цена, условия, сроки, качество |

| Игнорирование складских остатков | Возникает дефицит или избыточные запасы | Регулярный контроль остатков, автоматизация учёта |

| Отсутствие системы управления | Excel при большом ассортименте приводит к хаосу | Внедрение специализированных программ (Forecast NOW! и др.) |

| Слабая коммуникация с продажами и производством | Несогласованность планов, срывы поставок | Наладить обмен данными между отделами |

| Игнорирование сезонности и акций | Ошибки при расчётах потребности, упущенные продажи | Анализ истории продаж и прогнозирование |

| Работа только с одним поставщиком | Уязвимость бизнеса при сбоях | Формировать пул поставщиков, диверсифицировать закупки |

| Отсутствие аналитики ассортимента | Закупки «по привычке» создают неликвид | Использовать ABC/XYZ-анализ, KPI |

| Ошибки в минимальных партиях | Замораживание оборотных средств | Считать полные издержки и оборачиваемость |

| Недооценка логистики | Доставка и хранение съедают выгоду | Включать логистику в себестоимость закупки |

| Игнорирование обучения | Навыки устаревают, снижается эффективность | Курсы и повышение квалификации по закупкам |

ТОП-3 ошибки, которые встречаются чаще всего

-

Закупка по самой дешёвой цене — экономия на старте часто превращается в убытки в долгосрочной перспективе.

-

Игнорирование складских остатков — излишки и дефициты напрямую влияют на финансовые показатели компании.

-

Отсутствие системного управления — работа «вручную» быстро перестаёт быть эффективной при расширении ассортимента.

Эти три ошибки делают закупки хаотичными и неуправляемыми. Поэтому именно с их устранения стоит начинать оптимизацию работы отдела закупок.

FAQ: часто задаваемые вопросы о профессии закупщика

Чем специалист по закупкам отличается от категорийного менеджера?

Специалист по закупкам отвечает за поиск, выбор и заказ товаров или услуг для компании. Его задача — обеспечить наличие нужных ресурсов по оптимальной цене и в нужные сроки.

Категорийный менеджер работает шире: он управляет целой категорией товаров, анализирует рынок, формирует ассортимент и стратегию развития направления.

Какие KPI у закупщика важнее всего?

Ключевые показатели эффективности включают:

-

выполнение заказов в срок,

-

точность планирования потребностей,

-

экономию бюджета за счёт переговоров и оптимизации,

-

снижение складских издержек.

Можно ли в одной роли совмещать планирование и закупки?

Да, особенно в небольших компаниях закупщик часто совмещает планирование потребностей и закупочную деятельность. Но в крупных организациях эти функции разделены между отделами.

Как автоматизация меняет повседневные задачи закупщика?

Автоматизация снимает рутину — расчёты, сверку остатков, формирование заявок. Современные программы (например, Forecast NOW!) делают это автоматически, а закупщик больше времени уделяет переговорам, анализу и стратегии.

Сколько зарабатывает специалист по закупкам?

Средняя зарплата на 2025 год зависит от региона и уровня: в Москве — от 60 до 120 тыс. ₽, в регионах стартуют от 40 тыс. ₽. Руководители отделов закупок получают от 150–200 тыс. ₽ и выше.

Чем отличается снабженец от закупщика?

Снабженец отвечает за обеспечение компании ресурсами с точки зрения доставки и наличия на складе.

Закупщик ведёт переговоры, заключает контракты и контролирует условия сделки. То есть снабжение — это больше про логистику, а закупки — про финансы и условия.

Заключение и советы начинающим

Профессия закупщика объединяет в себе аналитику, переговоры и стратегическое мышление. Чтобы быть успешным, нужно понимать процессы закупок, уметь работать с цифрами и выстраивать долгосрочные отношения с поставщиками.

Если вы только начинаете карьеру, начните с базовых вещей: разберитесь, что должен знать специалист по закупкам, освоите Excel и основы работы. Дальше можно пройти курсы по управлению запасами или обучающие программы внутри компании. Такой подход поможет быстрее перейти от операционной рутины к аналитическим и стратегическим задачам.

Важно помнить: главная цель закупщика — обеспечить бизнес нужными ресурсами вовремя, в нужном объёме и по оптимальной цене, при этом снижая риски и издержки. Именно поэтому хорошие специалисты по закупкам всегда ценятся на рынке и имеют широкий горизонт для карьерного роста.